写在前面

本文系对中国人民大学哲学院曹峰教授专题讲座《清华简<五纪>与<尚书·洪范>类文献》的内容整理。曹峰教授通过系统分析《五纪》与《洪范》在文本形式与思想内核上的关联性,揭示了二者的深层联系,为《洪范》学研究提供了创新性视角。在此谨向曹峰教授的精彩演讲致以谢忱。

为明确文本性质与使用规范,特作如下说明:

- 内容来源:本整理稿依据讲座现场记录完成,受记录者记忆局限及信息筛选影响,可能存在内容疏漏或表述偏差。

- 学术立场:文中包含整理者个人的理解延伸与学术推论,相关观点仅代表整理者学术思考,非主讲人原意。

- 文本效力:本稿未经主讲人审阅确认,不具学术引用效力,建议研究者通过正式学术出版物获取原始研究成果。

- 责任声明:文本内容如存在表述争议或事实出入,责任由整理者承担,与主讲人及主办机构无关。

- 版权须知:讲座所涉学术成果、研究材料及理论观点的完整知识产权归主讲人及相关权利人所有;如认为本文存在知识产权争议,请及时联系删除;本整理稿仅限个人学习研究使用,禁止一切商业用途的复制、改编及传播。

参考

《洪范》全文:中国哲学书电子化计划,https://ctext.org/shang-shu/great-plan/zh

《五纪》全文:清华藏战国竹简数据库,第11辑,https://qhj.cihai.com.cn/;知乎整理,https://zhuanlan.zhihu.com/p/694995162

关于《洪范》

何谓《洪范》类文献?

至少在语言、概念、文体、结构等文本特征与《洪范》有紧密关系

意境、高度上接近《洪范》

总之,是有意识对《洪范》的模仿,在思想和文本上可以上溯到《洪范》

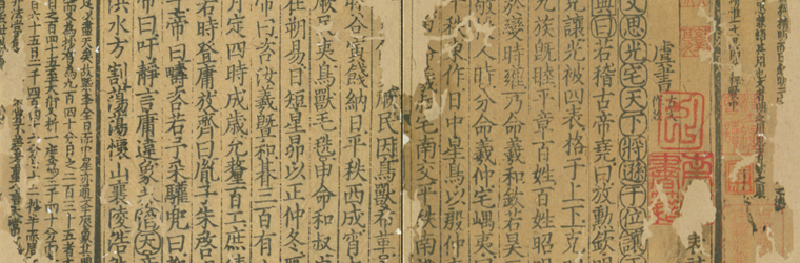

《洪范》简介

属于今文《尚书》中的《周书》,或归于《商书》

相传为大禹所得《洛书》(附会可能性较大)

是商遗臣箕子向周武王陈述的“天地之大法”,言禹治水有功,上帝赐予其“洪范九畴”

《尚书》最具有政治哲学色彩的一篇,宋以前侧重研究五行,到理学更侧重研究皇极

成书时间:西周初期商遗臣箕子、春秋(该观点较多)、战国诸子、两汉儒家

《洪范》学演变轨迹

先秦只能看到对《洪范》的引用

两汉《洪范》五行说受到重视

王安石《洪范传》以五行为“天所以命万物者也”

南宋以后,发扬“皇极”、“大中”之学,认为里面包括中道和民本思想

先秦对《洪范》的引用

《左传·文公五年》:「《商书》曰,沈渐刚克,高明柔克。」

《左传·成公六年》:「《商书》曰,三人占,从二人。」

《左传·成公六年》:「《商书》曰,无偏无党,王道荡荡。」

《荀子》:《书》曰:「无有作好,遵王之道。无有作恶,遵王之路。」(《修身》《天论》)

《吕氏春秋·贵公》:故《鸿范》曰:「无偏无党,王道荡荡;无偏无颇,遵王之义;无或作好,遵王之道;无或作恶,遵王之路」。

《吕氏春秋·君守》:《鸿范》曰:「惟天阴骘下民。」

《史记》无引用,有提及:「武王已克殷,后二年,问箕子殷所以亡。箕子不忍言殷恶,以存亡国宜告。武王亦丑,故问以天道。」(《殷本纪》)

《汉书》《后汉书》《汉纪》及《论衡》等汉人作品引用甚多,内容也以天人关系居多。

孔子的评价

《孔丛子·论书》:https://ctext.org/kongcongzi/lun-shu/zhs

《洪范》可以观度。

吾于《洪范》见君子之不忍言人之恶而质人之美也。发乎中而见乎外以成文者,其唯《洪范》乎?

其他评价

《淮南子·修务》:诵《诗》、《书》者期于通道略物,而不期于《洪范》、《商颂》→作者认为《洪范》高深莫测?

《风俗通义》:《洪范》陈五事,以貌为首。

其他出土文献对洪范的引用

清华简《管仲》:君当岁,大夫当月,师尹当日。

《洪范》与其他文本的匹配关系

李学勤认为《洪范》《中庸》及帛书《五行》有匹配关系(《帛书〈五行〉与〈尚书·洪范〉》,载《简帛佚籍与学术史》)

| 五行元素 | 《洪范》 | 《中庸》 | 《五行》 |

|---|---|---|---|

| 土 | 思曰睿,客作圣 | 聪明睿知,足以有临也 | 圣 |

| 金 | 听曰聪,聪作谋 | 宽裕温柔,足以有容也 | 仁 |

| 火 | 言曰从,从作义 | 发强刚毅,足以有执也 | 义 |

| 水 | 貌曰恭,恭作肃 | 齐庄中正,足以有敬也 | 礼 |

| 木 | 视曰明,明作哲 | 文理密察,足以有别也 | 智 |

结论

就有限的材料而言,先秦时期引用《洪范》,阐发《洪范》思想的材料并不多。没有像两汉、南宋之后那样形成高潮。

比较多的引用是“三德”畴和“皇极”畴。其他还有“五事”畴、“庶征”畴、“稽疑”畴,如果把五行起源推溯至此则还包括“五行”畴。

未被直接引用的是“八政”、“五纪”、“五福”。

是否证明《洪范》在先秦并没有太受重视?过去可能会有这样的结论,而《五纪》出来后,可能要重新考虑。

《五纪》是一部关于度数、天道、天人关系(感应)的书,一部具有神秘性的书。孔子从中观“度”,“度”应该就是度数。

《史记》认为传授的是“天道”。

《淮南子》应该将其视为高深的东西。

清华简《五纪》

概况

《五纪》共130根简,全文据推测在五千字以上,在战国中期成文。

《五纪》用**“后曰”的口吻来叙事,讲述了后帝、黄帝等上古圣王的事迹**,气度不凡。里面天地鬼人无所不及,按照今天的学科分类,天文、历法、地理、物产、祭祀、政治、军事、制度、伦理无所不在,宇宙观、历史观、鬼神观、天下观、道德观全部囊括,所以无论从架构的完整还是从气魄的恢弘来看,都称得上是那个时代的顶层设计、宏大叙事。

《五纪》问世之后,我们发现,在语言、概念、结构、意识等方面,可以从很多出土文献和传世文献找到与之相关之处,如《尚书》《逸周书》《春秋繁露》以及马王堆帛书《黄帝四经》等。

关于与《尚书》之间的关系,整理者做过如下的说明:“《五纪》在篇章结构、内容观念、文句语词等方面与《尚书》某些篇章有相似之处,可以认为具有相同或相近的文献与思想渊源。”

最为接近的是《洪范》,其他书都是局部相似,在广度和深度上没有《洪范》那么显著和强烈。

这应该不是偶然的。《五纪》应当是是《洪范》发展的产物。

**尚无人提出《五纪》为《洪范》类文献。**此为主讲人新解。

从九个方面来论述《五纪》为《洪范》类文献

一、语言、用词的相似

“五纪”、物候、卜筮决疑,在语言和思维逻辑上具有相似性。

“五纪”:一曰歲,二曰月,三曰日,四曰星辰,五曰歷數。/后曰:日、月、星、辰、歲,唯天五紀。

物候:庶徵:曰雨,曰暘,曰燠,曰寒,曰風。/一風,二雨,三寒,四暑,五大音,天下之時。

卜筮决疑:稽疑:擇建立卜筮人,乃命十筮。/后曰:天爲筮,神爲龜,明神相貳,人事以謀。

二、韵文的相似

整理者的释文以及马楠都指出**《五纪》多用韵文**,以之部、职部、鱼部、歌部、阳部韵为主。

《洪范》用韵则近似。

朱岩更进一步指出,《五纪》和《洪范》都具有**“韵散相间”**的特征,两者“协韵四言句式,大多用以表达法则或规律,字数不固定的散句则起叙事作用和衔接语篇的作用。”

三、结构的相似:洪水、治乱与天道

《洪范》和《五纪》都以一种替天行道的庄重口吻,述说了宇宙间根本法则的重要性.

《洪范》假借箕子之口,向周武王叙述了“彝伦”的重要性,“彝伦”就是洪范九畴,为天帝所赐,就可以授予也可以收回。鲧本来拥有“彝伦”,但因为他作乱,堵塞洪水,破坏了作为宇宙间根本秩序的五行,所以引帝震怒,收回了“彝伦”,接着又重新授给了禹。

围绕上古洪水的文献记载,主讲人有不同以往的解读,认为洪水不是单纯的自然现象,而是叛乱者造成的。

主讲人《洪水与戡乱》:历史上是否有大洪水,是否有大禹治水,鲧是否因治水失败而死都并不重要。**古人只需要引出“治乱历史”。**乱也未必是洪水,也可以是其他现象(比如《尚书·吕刑》中的蚩尤作乱)。

主讲人在讲座答疑时进一步提出了历史的戏剧化传播的概念:一正一反的简单叙述才能把古史传递下来。鲧在历史上是反面形象,是作乱者。鲧因为治水失败就被处死是缺少合理性的。所以鲧很可能并非如传世文献所言那样,但古人只需要引出“治乱历史”,不在乎实际。

详参曹峰:《洪水与戡乱:清华简《五纪》中的两个重要元素》,《江淮论坛》2023年第6期。

《五纪》以“后曰”口吻行文,先提引出“唯昔方有洪”,以天下大乱、洪水泛滥作为引子,引出天下大法的重要性。反映一治一乱的历史观,天人感应的天命观。

《五纪》源源不断阐述宇宙秩序的设想,构建庞大严整的天人体系,但进入正式叙述部分以后,洪水的元素不再出现,因为洪水的治理并非最终的目标。

清华简《三不韦》与《五纪》关系极为密切。

《五纪》虽然没有从天到人、从上到下的程序(但清华简《三不韦》、《两中》有),但设计了“治乱历史”,在这个过程中具有神性的人物登场,确立天地间的根本法则。(假托圣王以提升可信度)

历史观体现为两个方面:一是解释万物从何而来,二是解释世界的秩序形成。《洪范》、《五纪》为第二个方面,即治乱历史观的典型。

四、用“数”的类似

《洪范》的基本框架是“九畴”,各畴又有不同的数字加以概括,虽也使用其他数字,如“三”、“六”、“八”等,但使用最多的是“五”,如“五行”、“五事”、“五纪”、“五福”。

《五纪》也同样使用大量的数字,用于描述和规范天文、历法、鬼神、道德等宇宙间一切存在。

《五纪》对数字“五”做了更为强化的处理。“五”的元素在《五纪》中无所不在,将天地间所有的事物,如天文、神祇、道德祭祀、人体、名号、职官全部组合在一起,描画出一个数字化、格式化的世界图景。

清華大學出土文獻研究與保護中心編,黄德寬主編:《清華大學藏戰國竹簡(拾壹)·五紀》,中西書局,2021年11月1日,第1版,第93頁的一张表对这种“五”的对应进行了整理。

《五纪》中虽然出现“五行”,但似乎并不是重要的概念,也不清楚这一“五行”是不是《洪范》中提到的“水、火、木、金、土”。

仅次于“五”的是“四”,但实际上“五”就是“四加一”,四方加一中。

如朱岩等学者指出的那样,大量使用数字是**“以数为纪”的一种表现。数字不仅可以使得叙述井井有条,也使得天地秩序被梳理地井井有条。《洪范》开创了“以数为纪”的先声。**

《五纪》也是这样。《五纪》通过“五”等数字,使天地万物形成了一个互动的有机的整体,可见《五纪》将“以数为纪”的思维模式推向了一个高峰,对于中国古代数度、数理、数术思想的发展有着重要推动。

《洪范》可以观度:两文都致力于传述或制定天下大法,而“数”的大量使用正是为了建立有法规意义和效果的“度”。两者具有相同的气质。

五、可能的相关性:三德

《洪范》三德:三德:一曰正直,二曰剛克,三曰柔克。平康,正直;彊弗友,剛克;燮友,柔克。沈潛,剛克;高明,柔克。

《五纪》三德:文德、惠德和武德。

两文都有所谓三德,两者似无关系。但实际上**《五纪》可能就是在《洪范》影响下形成了新的“三德”表述**。《五纪》的“三德”从结构上看,“文德”、“武德”一左一右,“惠德”居中,正类似《洪范》“正直”居中,而“刚柔”一正一反。

六、《五纪》对于《洪范》的发挥:“五纪”与“岁”

一种观点(石小力)认为,《洪范》的“五纪”,本来就应该是“日、月、星、辰、岁”。

颜师古在注《汉书·律历志》时曾引孟康《汉书音义》:“岁月日星辰,是谓五纪也。”可见“岁、日、月、星、辰都属于历法范畴,而不应该包括“历数”。

本来“星”和“辰”是两个项目,因为古代“星辰”多连言,后人就又造出了一个“历数来凑成“五纪”。这样说来**《五纪》的出现,纠正了长期来一直没有发现的今本《洪范》的错讹**。

另一种观点(朱岩)认为,“岁、月、日、星辰、历数”是合理的。《五纪》的“日、月、星、辰、岁”正好证明了其成书年代要晚于《洪范》。

《五纪》在文章的开头部分有这样一段话:“后曰:日、月、星、辰、岁,唯天五纪。文后经德自此始文后乃伦历天纪,初载于日,曰繇古之纪,自一始,一亦一二亦二,三亦三,四亦四,五亦五。天下之数算,唯后之律。”

朱岩注意到其中“古之纪”这个特殊的表达,指出这很可能就是《洪范》的“五纪”,他认为《洪范》成书不晚于春秋中晚期,早于《五纪》。

主讲人观点:值得注意的是,如“后曰:日、月、星、辰、岁,唯天五纪”所示,《五纪》改变了《洪范》所见“五纪”的内容和顺序,去除了“历数”,而把“岁”置于最后的位置,显然这是更为合理的。

因为**“岁”并不是一种计时的手段**,而是通过“日、月、星、辰”这些计时手段最后导出的结果。

《五纪》以“五”为宇宙基本数理结构,《五纪》所描述的五种元素中,几乎无一例外最后一种都是最高的、统摄性的元素。所以**“岁”的性质不同于“日、月、星、辰”**才是合理的。

《五纪》中“岁”的确立,是时序的设定,是头等重要的事情。

《五纪》中还有很多地方谈到“成岁”的问题。比如下面这段。

后曰:參律建神正向,仁爲四正:東冘、南冘、西冘、北冘,禮、愛成。左:南維、北維,東柱、東柱,義、忠成。右:南維、北維,西柱、西柱,成矩。

建子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,紀參成天之堵。陬、如、寎、余、皐、且、相、壯、玄、陽、辜、涂,十又二成歲。

處五:日、月、星、辰、歲。

按照主讲人分段,可以看出“成矩→成天之堵→成岁”的过程。

即首先借助“四穴”、“四维”(二“南维”、二“北维”)和“四柱”(二“东柱”、二“西柱”)构建出一个字宙空间,这个空间是四方矩形的,所以**“成矩”**。

而“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”十二辰和“陬、如、秉(寤)、余、皋、且、相、壮、玄、阳、辜、涂”十二月名(或月神)是通过空间位移体现的时间概念,因为形成一个完整的闭环,因此可以称为**“堵”**。

在此基础上“成岁”,即一个完整的时序形成了。

和《太一生水》纵向排列的字宙模式不同,《五纪》的字宙观更象是一个横向的结构图,但这幅图展开之后的最后归宿,却和《太一生水》同样,也是**“成岁”**。

“處五:日、月、星、辰、歲。”可以说是通过“五”的树立,对某种关系做出再次确认,即宇宙秩序之确立与以“岁”为代表之时序形成之间有着必然的关联。

时序确定下来,人间的政治、制度、道德、规范才有可能展开。

说《五纪》的“五纪”直接传承自《洪范》,都是核心的概念,是没有问题的。只不过《五纪》做出了新的调整,而且将其置于更为突出的地位。

在《洪范》中,“五纪”只是九畴中的第四畴,而《五纪》中的“文后”(应该指的是类似“文王”的上古伟大君王),“经德”从“伦历天纪”即排列正定“五纪”开始。“五纪”确立了,“天下之数算”也确立了。这样看来**《五纪》是大大提升了《洪范》九畴中的第四畴的地位和作用**。

七、《五纪》对于《洪范》的发挥:“风”和“大音”

《从“风”到“大音”》,《中国社会科学报》2024年12月18日

《五纪》:“一风,二雨,三寒,四暑,五大音,天下之时。”

《洪范》:“曰雨曰旸,曰燠,曰寒,曰风,曰时。”

“风雨”作为成对概念早已出现。这就和“雨、炀、燠、寒、风”中的“风”独立于其他四者之上构成矛盾。

很有可能是因为考虑到这一点,《五纪》才做了调整与修改:将“风雨”并列,然后使用曾经是物候象征(春雷),但已经被世人视为**超越性存在的“大音”取代了“风”**的位置。

八、《五纪》对于《洪范》的发挥:从“庶征”到“征验”

君王作为与天象有一一对应关系。《洪范》只关心五种行为、品格、气候、吉凶的简单匹配,但不描述内在因果。《五纪》则不然。

这是从简单的关联性行为,发展到了复杂的关联性行为。

《五纪》记载了七十二个天体与神袛,并描述了与人的七十二个器官的对应关系。→这可能意味着《五纪》原本有附带的图,但遗失。笔者认为这与古希腊德谟克利特所言的“Ο άνθρωπος κοσμος.”,即“人是一个小宇宙”惊人地一致。这是否体现了“轴心时代”的“超越意识”和“原人意识”在东西方同时出现,即人们开始思考人之所以为人?

董仲舒很可能看到过类似《五纪》的文章,对于先秦以来的“人副天数”有过精辟总结,即人的身体是“天地之符,阴阳之副”,因此“身犹天也”,与之相参的是“数”,与之相连的是“命”。

但董仲舒明确地将“人副天数”分为两类,一种是“可数”的,称为“副数”,一种是“不可数”的,称为“副类”。

《五纪》说与人体相比附的是天体、鬼神和方位,并用数字贯穿起来,显然这是“副数”的方式。

《五纪》似乎尚未讨论《人副天数》中提及的“无形者”、“不可数者”,因此其天人关系即便可以称为“人副天数”,也**尚未到“副类”的程度。**董仲舒可能不仅继承了这种思想,而且对其加以了发展。

九、《五纪》对于《洪范》的发挥:“中”的观念

这一部分的笔记除讲座人所将外,还加入了讲座人**《清华简《五纪》的“中”观念研究》**一文的部分内容。

《五纪》中大量出现“中”字,整理者有时将其释读为“中”,有时释读为“忠”,但读为“忠”是没有必要的。“中”代表着最高理念、最佳状态,是统一、圆融的标志,而这些都和法则意义上的公平、中正有关。“中”不一定就是“无偏无党、王道荡荡”的“中”。

“中”的使用大约可以做如下三个方面的归类:

- 代表最高理念的“中”

- 作为具体德目的“中”

- 作为一种行为方式的“中

《洪范》没有提“中”,但皇极实际上就是大中(孔安国、孔颖达如此解释,如果这一解释不是空穴来风,“皇极”的概念就是“中”的源头之一)。

“中”崇高的价值和地位,与《五纪》非常明确的中央意识以及潜藏的大一统意识高度吻合。

“五纪”看似是《五纪》最重要的概念,但实际上是一种工具和途径。核心理念是“中”和“德”。最有秩序的时代是“有德”的时代。“德”是君主之德,是德政,是政治行为方式,是作用和行为的体现。

原本只有“文德”,《五纪》提出三德。“德”可以是德行、德政、民德、君德,但都可以体现为作用、功能,是一种秩序规范,和内在的德性关系不大。

总述

表面上:两者在语言、概念、文体、结构等文本特征上的相似

深层上:从天道到人道的思维方式,为圣王立言、为宇宙立法的神圣意识,为天地人鬼建立根本秩序的宏大叙事,从超时空、大一统的意识出发,试图对万物作出整齐化的、格式化的安置

《五纪》发展和推进了什么?

- 以“数”为框架的字宙观,并聚焦于“五”使“四+一”五行模式得到强化。

- 格式化、几何化的字宙图景,较之《洪范》更为复杂、宏大。

- 对于“中”的强化

- 对于“德”的强化,把民德和君德分开

- 对于“鬼”之作用和地位的强化

不变的是以人配天、君权神授、宏大叙事、神秘意识、中央意识、大一统意识。属于天人之学。

《五纪》是为上层服务的文本,描述宇宙图景、呈现宏大叙事,讨论“何以成人?何以成邦?何以成地?何以成天?”也就是“构成人类、国家以及天地最为根本的要素是什么”这种宏大的、根本的问题,往往不为普通民众所见,我们在传世文献较少看到。尚书中《洪范》能保留是因为有皇极概念,有一定适合用于教化的内容,在孔子删书的过程中幸存。董仲舒或许不仅不是破坏,反而忠实继承了先秦时代更有高度的、为君主所称道的体系。

《五纪》是一种典型的天人关系论,即在人类社会与宇宙整体之间建立类比,把天人二者看作是相互匹配相互协调的整体。这种天人关系论有着非常明确的思维框架,即从天道到人道,人道从属于天道,人道必须符合天道,这属于典型的“以人配天”。

这样做的目的,是为了建立起一个全新的宇宙秩序从而使天地神人各就其位,使天下得到良好的治理。从《五纪》的叙述顺序来看,首先是“伦历五纪”,即正定“日、月、星、辰、岁”这一最为根本的天文秩序用“五”作为确定天下万物之基本框架,然后是正定天体的位置、星宿的数量以及相应的神祇系统、祭祀系统。与此同时,人间的道德、职官等系统才能建立起来。

这种文章展现出诸子书中很少见到的雄心壮志,站在超越有限时空的高度,超凡的气魄,以天地代言人的口吻,八六合之中、天地人鬼、宇宙万物全部网罗到一个体系内,是从最高远、最宏大视角,对世界作出整体考量的王官之学。他是否一直存在和延续?我们猜测战国不仅只有诸子之学,也有宏大叙事的、服务于具有野心的诸侯王的王官之学。即便在诸子之学兴起之后,也有人研究这种宇宙之学。

邹衍也研究王官之学,同时是阴阳家,但他研究王官之学、宇宙图景这类问题却并非因为他是阴阳家,属于特殊性而非阴阳家的共性。我们不能简单地说王官之学是诸子学中阴阳家的一个分支。

董仲舒可能是对王官之学的继承。